ワイン発祥の地・ジョージアで

ナチュラルワインめぐり

#Travelogue by 森川幹人

Story

- 2024.05.21

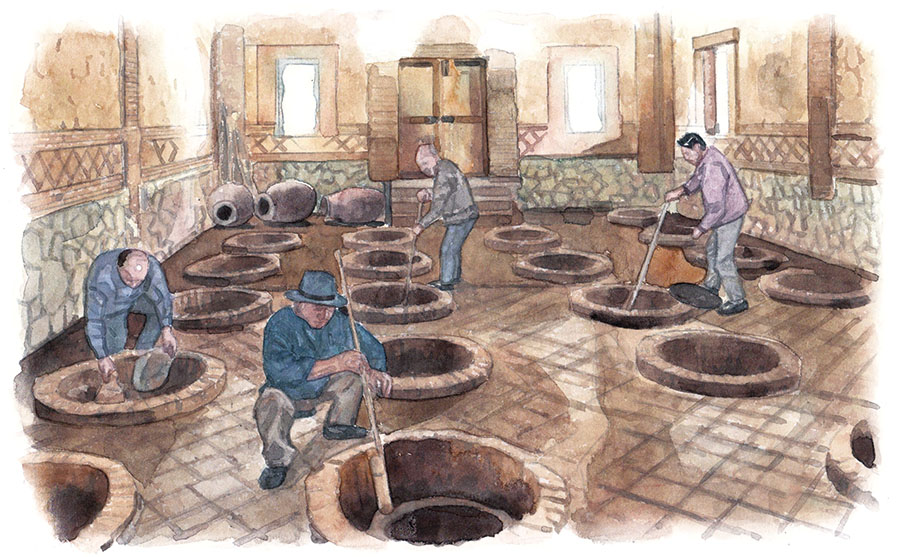

8000年のワイン造りの歴史があり、樽ではなく「クヴェヴリ」と呼ばれる卵型の素焼きした粘土製の容器でワインの醸造を行う独自の製法が今も息づくジョージア。家庭でワインを造ることも珍しくないこの国で、ワインは日常に根づいた文化そのもの。

そのなかで近年脚光を浴びているのがナチュラルワイン。自然にやさしい方法で育てられたブドウと、クヴェヴリを使う伝統的な醸造法を駆使したナチュラルワイン造りに、多くのワインメーカーたちが挑戦している。何が彼らを駆り立て魅了するのか。ジョージアのワインカルチャーを牽引するキーパーソンたちに話を聞いた。

>>「文明の十字路ジョージアで美食に出会う シェフ直伝シュクメルリのレシピも! #Travelogue by 森川幹人」はこちら!

近年、ワイン好きの間で話題に登ることが多いナチュラルワイン。明確な定義があるわけではないが、環境や自然を尊重して造られるワインを指す。人の手をできる限り加えないため造った年の気候に大きく左右される一方で、テロワール(地域性)が色濃く反映され、より個性的なワインが生まれる。

そんなナチュラルワインを世界中から取り揃えていることでも知られる〈Poliphonia(ポリフォニア)〉を再び訪ねた。ワインの造り手であり、草の根でワインカルチャーを牽引しているタムナ・ビジナシュヴィリと会う約束を、〈Poliphonia〉でシェフとして働く高橋朋也さんがとりつけてくれたからだ。ジョージア語で語り合う二人の仲のよさに、ワイン仲間同士の絆を垣間見る。開店前の〈Poliphonia〉は静かで、穏やかに時間が流れるのをいいことに、真っ昼間からタムナが持参してくれたワインを飲みながら話に耳を傾ける。

ブドウの刈り取りなど、作業の95%は手作業だという。現在はカヘティに2ヘクタール、トビリシ近郊に1ヘクタールをブドウ畑をもち、2022年は7000本のナチュラルワインを生産した。

順調にワイン造りをつづけてきたように思えるが、近年は天候被害にも見舞われたのだという。2023年は収穫の直前に雹が降り、また記録的な雨が毎日降ったことにより、ジョージア全土でブドウが壊滅状態だったという。とりわけナチュラルワインは、農薬を使わないためブドウが病気になるリスクも高まる。

それを承知でナチュラルワインを選んだ理由として、「ナチュラルワインは人生の哲学や生き方とつながっている」のだとタムナは語る。その言葉を表す象徴的な存在が、彼女がトビリシで始めたワインのフェスティバル「SUPER NATURAL FESTIVAL」だ。ナチュラルワイン造りを始めたとき仲間同士で助け合っていたが、一人がワイナリーの事故で亡くなった。彼を追悼するため、また、ナチュラルワイン造りの助け合いを深めるためフェスを立ち上げたという。彼女が大の音楽好きということもあり、昼から朝まで屋外でDJがダンスミュージックをかけている。フェスのコミュニティができたことで、ワインとカルチャーのつながりが生まれ、新たな動きも出てきているという。

©supernaturalwinefest

〈Poliphonia〉を後にして、夜は現地のジョージア観光局の方に紹介してもらったワインメーカーであるイラクリ・コロバルジアと待ち合わせるべく、とある邸宅にお邪魔する。今晩のホストは、同じくナチュラルワイン造りに従事するエコー・グロンティ。ワイン業に従事する仲間で集まり、意見交換をするという。

エコーはもともと麻酔科医だったという。イラクリはMBAホルダーであり、ニノ・カクティアはソムリエをしていた。それぞれ異なるバックグラウンドをもちながら、カルチャーとしてのワインに魅了されているうちに自ら生産することになったわけだが、とりわけナチュラルワインにおいては、彼らの哲学とワイン生産という仕事が密接に結びついている場合が多い。エコーは「最近のワイン造りが産業化されすぎたことに疑問を覚えて、本当のワインカルチャーはもっと豊かなものだと伝えるために自分でやることにしたんだ」と語る。

ニノによれば、「ナチュラルワインがより個性的で、香りも多様なのは、自然がもともと豊かなもので、そこに余計なものを加えていないから」なのだという。土壌、生産方法、ブドウ品種などにより個性が出やすいナチュラルワインへの関心の高まりは、サードウェーブコーヒーのシングルオリジンコーヒーにおいて、農園特有の風味を慈しむ潮流を思い起こさせる。多様性というキーワードを軸に、その土地が生み出す風合いを楽しんだり、生産者の顔が見えることを好む考え方に、ジョージアのナチュラルワイン従事者たちも共鳴しているのかもしれない。

エコーは自ら造った同じ生産年の多種多様なボトルをテンポよく開け、みんなからのフィードバックを促す。味、色、香りを中心にワインのプロたちが印象を述べる。私が違いがあまりわからずまごついていると、「別に答えはないのよ。あなたが感じた印象を言葉にすればいいの」と同席していたマコが助け舟を出してくれる。

夜が深まってくるにつれて酔いもまわりジョージア語の会話が増えてくるが、ときおり英語で話題を振ってくれたりもする。そのときをみんなが自然体で楽しんでいるからこそ、飛び入り参加である私もその場に受け入れられていると感じる。仕事仲間でありながら、友人でもあり、仕事について語っているようでありながら、文化や人生について語り、その瞬間を楽しむ。贅沢で、豊かで、楽しい時間がゆっくり過ぎていった。

帰国当日、高橋さんのワイン造り仲間を紹介してもらい、彼らに話を聞くためトビリシ市内の高台にある待ち合わせ場所へ向かった。お昼前の乗合バスは乗客でいっぱいだった。途中、初老のおばあさんが乗ってきて、近くにいた若い女性に熱心に話しかけている。ジョージア語なので何を話しているかわからないが、まるで孫の生活を心配する祖母のような雰囲気で、ときどき親愛の情を込めて若い女性の腕をやさしくタッチする。それに対し、若い女性も親しく返答している。100万人が暮らす大都市でありながら、人情が行き交うシーンをトビリシではよく見かける。

息も絶え絶え丘を上っていくと、朽ち果てた石造りの家に到着する。ここを拠点に20代半ばの若者グループが共同でワイン造りをしているという。話を聞かせてくれたのは、〈CRAFT WINE RESTAURNAT(クラフト ワイン レストラン)〉のマネジャーをするマナナ・ジョバヴァと、〈Saamuri(サアムリ)〉というワインバーで働くニコ・トゥルマニゼ。

マナナはもともとナチュラルワインに興味をもっていたが、コロナ禍で「あらゆるものが失われるような状況で次に何をするべきかを考え、より真剣にワイン造りに取り組むようになった」と言う。

©Lotus Eaters

2021年からオーガニックなブドウを購入し、試行錯誤しながらワイン造りをつづけてきた。10月の収穫期にブドウから果汁を絞り出すなど作業が忙しいときには、「山の上の秘密基地」に友だちを呼び、爆音で音楽をかけて踊り、ワインを飲みながら夜通し作業することもある。

ナチュラルワインのメーカーは親切で、よくアドバイスをくれるという。とくに、2000年代にナチュラルワインを最初に造った世代は、ナチュラルワインの製造方法に関する情報が何もないところから始め、ベースを築いてくれたという。そんなよい伝統を引き継ぎ、彼らも新しくワイン造りを始めた人に経験を共有している。「ジョージアには多くの素敵なナチュラルワインメーカーがいて、お互いに敬意をもち、プライドをもっているからこそ、みんなが連帯していく」とマナナは話す。

ニコが働く〈Saamuri〉では、オーナーであるマイコの夫でありワインプロデューサーのニッキー・アンタゼが造るワインも含め、ナチュラルワインを手頃な価格で提供している。〈Saamuri〉の店舗がある〈Fablica(ファブリカ)〉は、若者に人気のレストランやバーが集まる。

ナチュラルワインが生み出す人と人のつながりは造り手に留まらず、カルチャーとしても広がりつつあるようだ。マナナが働くレストランも、ニコが働くバーにしても、古い建物をうまく改装しており、センスのよさが光る。ナチュラルワインを扱うおしゃれなバーやレストランが生まれることで流行に敏感な若者が集まり、カルチャーやコミュニティーが育まれていく。

「どんなワインを造りたいかビジョンをもつことが大切」(ニコ)、「ナチュラルワインは造り手の態度やエネルギーが現れる」(マナナ)と語るとおり、彼らにおいては音楽を聞くときも、着る服を選ぶときも、旅しているときも、常にワインが関わってくるという。レストランやワインバーの経営と、ワイン造り。両方を行き来しながら、その中心にナチュラルワインという芯をもつことで、彼らの人生は前に進んでいるようだ。

仲間の一人でありリーダー格のマイコ・ザカライアが造ったワインをお土産に受取り、空港に向かう。その途中、トビリシを流れるクラ川をバスが渡っていると、西に傾いた太陽が雲間から強烈な光で街中を照らし出した。その美しい光景に思わずバスを降りると、光と影の強いコントラストが街を二分し、その先にはうっすら虹がかかっていた。雨の季節が終わり春がやってくると、ワイン造りの季節が本格的に始まる。

IG|@craftwinerestaurant

Saamuri

ADDRESS|8 Egnate Ninoshvili St, Tbilisi

IG|@saamuriwines

そのなかで近年脚光を浴びているのがナチュラルワイン。自然にやさしい方法で育てられたブドウと、クヴェヴリを使う伝統的な醸造法を駆使したナチュラルワイン造りに、多くのワインメーカーたちが挑戦している。何が彼らを駆り立て魅了するのか。ジョージアのワインカルチャーを牽引するキーパーソンたちに話を聞いた。

>>「文明の十字路ジョージアで美食に出会う シェフ直伝シュクメルリのレシピも! #Travelogue by 森川幹人」はこちら!

text=MIKITO MORIKAWA

special thanks=Georgian National Tourism Administration, Irakli Cholobargia, Tomoya Takahashi

近年、ワイン好きの間で話題に登ることが多いナチュラルワイン。明確な定義があるわけではないが、環境や自然を尊重して造られるワインを指す。人の手をできる限り加えないため造った年の気候に大きく左右される一方で、テロワール(地域性)が色濃く反映され、より個性的なワインが生まれる。

そんなナチュラルワインを世界中から取り揃えていることでも知られる〈Poliphonia(ポリフォニア)〉を再び訪ねた。ワインの造り手であり、草の根でワインカルチャーを牽引しているタムナ・ビジナシュヴィリと会う約束を、〈Poliphonia〉でシェフとして働く高橋朋也さんがとりつけてくれたからだ。ジョージア語で語り合う二人の仲のよさに、ワイン仲間同士の絆を垣間見る。開店前の〈Poliphonia〉は静かで、穏やかに時間が流れるのをいいことに、真っ昼間からタムナが持参してくれたワインを飲みながら話に耳を傾ける。

タムナが主宰する「Kortavebis Marani(コルタベビス・マラニ)」で造る、ナチュラルワイン「キス・オブ・サペラヴィ」。

ブドウの刈り取りなど、作業の95%は手作業だという。現在はカヘティに2ヘクタール、トビリシ近郊に1ヘクタールをブドウ畑をもち、2022年は7000本のナチュラルワインを生産した。

順調にワイン造りをつづけてきたように思えるが、近年は天候被害にも見舞われたのだという。2023年は収穫の直前に雹が降り、また記録的な雨が毎日降ったことにより、ジョージア全土でブドウが壊滅状態だったという。とりわけナチュラルワインは、農薬を使わないためブドウが病気になるリスクも高まる。

それを承知でナチュラルワインを選んだ理由として、「ナチュラルワインは人生の哲学や生き方とつながっている」のだとタムナは語る。その言葉を表す象徴的な存在が、彼女がトビリシで始めたワインのフェスティバル「SUPER NATURAL FESTIVAL」だ。ナチュラルワイン造りを始めたとき仲間同士で助け合っていたが、一人がワイナリーの事故で亡くなった。彼を追悼するため、また、ナチュラルワイン造りの助け合いを深めるためフェスを立ち上げたという。彼女が大の音楽好きということもあり、昼から朝まで屋外でDJがダンスミュージックをかけている。フェスのコミュニティができたことで、ワインとカルチャーのつながりが生まれ、新たな動きも出てきているという。

©supernaturalwinefest

SUPER NATURAL FESTIVALは、毎年6月にムタツミンダという山の上で開催され、最高の眺めを愛でつつ、初夏の気持ちのいい風に包まれて盃を交わす。

〈Poliphonia〉を後にして、夜は現地のジョージア観光局の方に紹介してもらったワインメーカーであるイラクリ・コロバルジアと待ち合わせるべく、とある邸宅にお邪魔する。今晩のホストは、同じくナチュラルワイン造りに従事するエコー・グロンティ。ワイン業に従事する仲間で集まり、意見交換をするという。

左から、エコー、ニノ、イラクリはナチュラルワインの造り手であり、ワインカルチャーを広げる仲間でもある。エコーの自宅の地下にあるワインセラーでは、彼が生産したワインが整然と並ぶ。

エコーはもともと麻酔科医だったという。イラクリはMBAホルダーであり、ニノ・カクティアはソムリエをしていた。それぞれ異なるバックグラウンドをもちながら、カルチャーとしてのワインに魅了されているうちに自ら生産することになったわけだが、とりわけナチュラルワインにおいては、彼らの哲学とワイン生産という仕事が密接に結びついている場合が多い。エコーは「最近のワイン造りが産業化されすぎたことに疑問を覚えて、本当のワインカルチャーはもっと豊かなものだと伝えるために自分でやることにしたんだ」と語る。

ジョージアでは、ただ「乾杯(Gaumarjos!/ガウマルジョス !)」と発声するだけでなく、たとえば誰の旅の出会いに乾杯といったように具体的に言葉することで家族や友人の幸せを願い、盃を交わすカルチャーがある。

ニノによれば、「ナチュラルワインがより個性的で、香りも多様なのは、自然がもともと豊かなもので、そこに余計なものを加えていないから」なのだという。土壌、生産方法、ブドウ品種などにより個性が出やすいナチュラルワインへの関心の高まりは、サードウェーブコーヒーのシングルオリジンコーヒーにおいて、農園特有の風味を慈しむ潮流を思い起こさせる。多様性というキーワードを軸に、その土地が生み出す風合いを楽しんだり、生産者の顔が見えることを好む考え方に、ジョージアのナチュラルワイン従事者たちも共鳴しているのかもしれない。

エコーのワイン仕事仲間であるマコ・アバシズは、ロンドンでジョージアワインをメインに扱うワインバー〈80-20shops〉のマネジャーを務める。子どもの頃に父親の仕事の都合で日本に住んでいたことも。

エコーは自ら造った同じ生産年の多種多様なボトルをテンポよく開け、みんなからのフィードバックを促す。味、色、香りを中心にワインのプロたちが印象を述べる。私が違いがあまりわからずまごついていると、「別に答えはないのよ。あなたが感じた印象を言葉にすればいいの」と同席していたマコが助け舟を出してくれる。

夜が深まってくるにつれて酔いもまわりジョージア語の会話が増えてくるが、ときおり英語で話題を振ってくれたりもする。そのときをみんなが自然体で楽しんでいるからこそ、飛び入り参加である私もその場に受け入れられていると感じる。仕事仲間でありながら、友人でもあり、仕事について語っているようでありながら、文化や人生について語り、その瞬間を楽しむ。贅沢で、豊かで、楽しい時間がゆっくり過ぎていった。

帰国当日、高橋さんのワイン造り仲間を紹介してもらい、彼らに話を聞くためトビリシ市内の高台にある待ち合わせ場所へ向かった。お昼前の乗合バスは乗客でいっぱいだった。途中、初老のおばあさんが乗ってきて、近くにいた若い女性に熱心に話しかけている。ジョージア語なので何を話しているかわからないが、まるで孫の生活を心配する祖母のような雰囲気で、ときどき親愛の情を込めて若い女性の腕をやさしくタッチする。それに対し、若い女性も親しく返答している。100万人が暮らす大都市でありながら、人情が行き交うシーンをトビリシではよく見かける。

マナナ(左)とニコ(右)たちのワイン造りの拠点は、古い家をDIYで改装したもの。地中に埋めたクヴェヴリのなかでワインを発酵させている。

息も絶え絶え丘を上っていくと、朽ち果てた石造りの家に到着する。ここを拠点に20代半ばの若者グループが共同でワイン造りをしているという。話を聞かせてくれたのは、〈CRAFT WINE RESTAURNAT(クラフト ワイン レストラン)〉のマネジャーをするマナナ・ジョバヴァと、〈Saamuri(サアムリ)〉というワインバーで働くニコ・トゥルマニゼ。

マナナはもともとナチュラルワインに興味をもっていたが、コロナ禍で「あらゆるものが失われるような状況で次に何をするべきかを考え、より真剣にワイン造りに取り組むようになった」と言う。

©Lotus Eaters

ブランド名である〈Lotus Eaters(ロータス・イーター)〉の由来も、彼らの考え方が現れている。ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』には、オデュッセウスが故郷へ帰る途中に立ち寄ったロータス・イーター島のエピソードがある。そこでは島民がロータスの花を食べてハイになっていたが、なにも知らないよそ者が食べると永遠の眠りに落ちてしまうという。ナチュラルワインも同様に、きちんと学んだうえで飲めば価値を理解できるが、そうでないと味わいを楽しめないというメッセージが込められている。

2021年からオーガニックなブドウを購入し、試行錯誤しながらワイン造りをつづけてきた。10月の収穫期にブドウから果汁を絞り出すなど作業が忙しいときには、「山の上の秘密基地」に友だちを呼び、爆音で音楽をかけて踊り、ワインを飲みながら夜通し作業することもある。

ナチュラルワインのメーカーは親切で、よくアドバイスをくれるという。とくに、2000年代にナチュラルワインを最初に造った世代は、ナチュラルワインの製造方法に関する情報が何もないところから始め、ベースを築いてくれたという。そんなよい伝統を引き継ぎ、彼らも新しくワイン造りを始めた人に経験を共有している。「ジョージアには多くの素敵なナチュラルワインメーカーがいて、お互いに敬意をもち、プライドをもっているからこそ、みんなが連帯していく」とマナナは話す。

ニコが働く〈Saamuri〉では、オーナーであるマイコの夫でありワインプロデューサーのニッキー・アンタゼが造るワインも含め、ナチュラルワインを手頃な価格で提供している。〈Saamuri〉の店舗がある〈Fablica(ファブリカ)〉は、若者に人気のレストランやバーが集まる。

ナチュラルワインが生み出す人と人のつながりは造り手に留まらず、カルチャーとしても広がりつつあるようだ。マナナが働くレストランも、ニコが働くバーにしても、古い建物をうまく改装しており、センスのよさが光る。ナチュラルワインを扱うおしゃれなバーやレストランが生まれることで流行に敏感な若者が集まり、カルチャーやコミュニティーが育まれていく。

「どんなワインを造りたいかビジョンをもつことが大切」(ニコ)、「ナチュラルワインは造り手の態度やエネルギーが現れる」(マナナ)と語るとおり、彼らにおいては音楽を聞くときも、着る服を選ぶときも、旅しているときも、常にワインが関わってくるという。レストランやワインバーの経営と、ワイン造り。両方を行き来しながら、その中心にナチュラルワインという芯をもつことで、彼らの人生は前に進んでいるようだ。

仲間の一人でありリーダー格のマイコ・ザカライアが造ったワインをお土産に受取り、空港に向かう。その途中、トビリシを流れるクラ川をバスが渡っていると、西に傾いた太陽が雲間から強烈な光で街中を照らし出した。その美しい光景に思わずバスを降りると、光と影の強いコントラストが街を二分し、その先にはうっすら虹がかかっていた。雨の季節が終わり春がやってくると、ワイン造りの季節が本格的に始まる。

DATA

Kortavebis Marani

IG|@supernaturalwinefestCRAFT WINE RESTAURANT

ADDRESS|54 Egnate Ninoshvili St, TbilisiIG|@craftwinerestaurant

©Manana Jobava

Saamuri

ADDRESS|8 Egnate Ninoshvili St, Tbilisi

IG|@saamuriwines

PROFILE

森川幹人●編集者。『TRANSIT』副編集長を務めたのち、『週刊ダイヤモンド』で委嘱記者、デジタルエージェンシーのインフォバーンでコンテンツディレクターを務める。現在はロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズでイノベーション・マネジメントを学びながら、長期休みを利用して欧州各地を訪問。趣味のサルサダンス歴は早20年。